Geschichte • Teil 2

Geschichte des Dorfes und der Gemeinde

Gedenke der vorigen Zeit bis daher und betrachte, was er getan hat an den alten Vätern. Frage deinen Vater, der wird dir's verkündigen, deine Ältesten, die werden dir's sagen. (5. Mose 32,7)

Gebt unser'm Gott allein die Ehre! (5. Mose 32,3)

Und gedenke alles des Weges, durch den dich der HERR, dein Gott, geleitet hat. (5. Mose 8,2)

Im Jahre 1924, etwa 20 km nördlich der Transsibirischen Eisenbahn in Omsk-Gebiet wurde das Dorf mit dem Namen Mironowka gegründet. Es könnte sein, daß mehrere gar nicht wissen, warum es so genannt worden ist?

In der Zeit des Zaren wurde das Land In Sibirien den Kosaken – Offizieren in Besitz abgegeben. Kosaken im Unterschied mit anderer Bevölkerung hatten besondere Privilegien. Mit dem Wechseln der Macht in Rußland hat das neue Sowjetische Regime ihnen das Recht entzogen und das Land beschlagnahmt und, machte es zum Staatseigentum. So auch das Land, wo unser Dorf entstand, gehörte damals dem Kosaken Mironow, So wurde nach dem Namen des ehemaligen Landbesitzers dem Dorfe dieser Name gegeben: Mironowka.

Von den ersten Einwohner waren: Johann Littau, Karl und Lehnhardt Buchmüller, Wilhelm Schütz, Reiswich Konrdrath und andere Siedler.

Auch mein Großvater und mein Vater haben sich entschlossen 1924 überzusiedeln nach Moskalenki. Da wurde zu dieser Zeit Mironowka angezeigt: zwischen den Wald und Feld stand ein kleiner Pfosten mit dem Schild „Mironowka“. So kamen sie dahin. Da waren aber noch keine Häuser, es wurden erst die Hofplätze verteilt und zugemessen. So kamen auch mehrere gläubigen Familien. Da ging die Arbeit am Häusern bauen los.

Von den ersten Stunden an haben unsere Vorfahren sich um das geistliche Leben gekümmert. Die Gottesdienste wurden in den Anfängen in Privathäusern abgehalten. Man sorgte auch um das Nachkommen. Bruder Galster war der erste Lehrer in Mironowka. Er hatte bei sich Zuhause die Schule gehabt und auch die Sonntagsschule geleitet. Später ist die Familie Galster weggezogen, und die Schwester Wied Emilie übernahm die geistliche Arbeit mit den Kindern.

1926 wurde das Versammlungshaus gebaut. Das Haus stand, da, wo der alte Klub stand. Es war schon eine Gemeinde, aber die Zahl der Gemeindeglieder ist mir entfallen. Alle Einwohner des Dorfes (Gläubige und auch Ungläubige) besuchten die Gottesdienste. Durch den Heiligen Geist getrieben und mit Gottes Hilfe hat Br. Wilhelm Schütz ein Chor gegründet, und hat eine lange Zeit den Chor geleitet, so ungefähr bis zum Jahr 1929. Dann war Br. Grabowski Christian ein paar Monaten Chorführer. Von Br. Grabowski übernahm die Arbeit Br. Heinrich Schütz, und leitete den Chor bis 1931.

1927 war ein großes Tauffest im Dorf Hoffnungstal. Da wurden auch von der Gemeinde Mironowka mehrere getauft. So schenkte der Herr sein Segen: das Wort Gottes wurde reichlich verkündigt, viele konnten Frieden mit Gott finden und die Gemeinde wuchs und nahm zu. Inzwischen der Zuzug neuer Siedler brach nicht ab. Immer mehr neue Häuser entstanden, immer mehr Land wurde urbar gemacht. Ab 1931 durch ständigen Zuzug der neuen Siedler wurde mit dem Ausbau der zweiten Straße (heutigen Chutor) begonnen. Doch den friedlichen Schafen sollte bald ein Ende gesetzt werden. Unheildrohende Wolken des neuen Regimes brauten sich zusammen und überzogen das ganze Land, und auch Mironowka.

Am Ende der 20 Jahren wurde die Schule von der Kirche getrennt. Schon bahnten sich die schrecklichen dreißiger Jahre an ... Kollektivierung – war ein weiteres Fremdwort der neuen Zeit: alles wurde in einen Topf geworfen. Und nach dem Sprachgebrauch der Bolschewiken geschah das alles "freiwillig". Die erste Beute des neuen Regimes waren: Alexander Pempel, Heinrich Schütz und Johann Buchmüller. Von diesen dreien kam Johann Buchmüller nie mehr zurück. Das war im Herbst 1934. Etliche Monate später auf Weihnachten war die Versammlung nicht mehr im Bethaus sonder bei Br. Johann Littau, weil es gaben Zeiten, daß das Versammlungshaus von Ortsbehörde wurde abgeschlossen und die Gläubigen versammelten sich mal hier, mal da, wenn es auch oft Störungen und Strafe gab. Ich durfte noch auf Christabend ein Bibelvers Lk. 2,10–14 aufsagen, als ein Gedicht.

Br. Wilhelm Müller war als Diakon in der Gemeinde, aber bis 1933 war die Gemeinde ohne Ordenierten Älteste. Gott sah die Not der Gemeinde und sandte Br. Abram Löwin, der die Leitung der Gemeinde übernahm. Bruder Löwin war vom Dorf Masljanowka, das von Ljubino sieben Kilometern lag. Er war für Mironowka und auch für Friedenfeld (Mirnoe Pole) zuständig, wohnte aber in Mironowka. 1937 wurde Br. Abram Löwin verhaftet und ins Gefängnis gesteckt, und ist nicht mehr zurück gekommen. Dann wurde das Bethaus von Atheisten abgenommen und sie machten einen Klub daraus. Und so ging alles weiter und die geistliche Nacht tritt herein, da man nicht mehr wirken konnte. Aber der Herr verläßt die Seinen nicht und läßt das Feuer des Geistes nicht erlöschen. So hatte es auch in vielen Familien weiter geglüht. Aber die Schrecken sollten sich mehren; in den Jahren 1937–1938 erreichten sie ihren Höhepunkt in den Repressalien der unschuldigen Bevölkerung. Die Männer (Väter und Söhne) wurden nahezu alle verhaftet – und, wie sich später herausgestellt hat, zum größten Teil erschossen. Allein aus Mironowka wurden 15 Männer als Volksfeinde beschuldigt und verhaftet. Buchmüller Karl war der Einzige, der nach 10 Jahren zurückkam.

Was unser Volk in jenen Jahren durchlebt hat, ist nicht einfach in Worten zu kleiden. Wir Jüngeren sind kaum imstande, sich in die damalige Lage unserer Eltern und Großeltern zu versetzen. Solche Schrecknisse sind nur mit Gebet im Vertauen auf Gott und im festen Glauben an Ihn durchzustehen. Die armen Menschen kamen in jener Zeit nicht zum Aufatmen. Noch waren die grausamen Repressalien nicht völlig abgeflaut, als der Zweite Weltkrieg über Europa einbrach – mit dem unsäglichen Elend und unzähligen Opfern.

Was in der Vorkriegszeit nicht bereits gekommen war, das ward jetzt in der Kriegszeit vollendet: der Rest der Männer samt den alleinstehenden Witwen, Frauen und Mädchen wurden jetzt abgeholt und in die Trudarmee gesteckt.

Es ist eine erschütternde Zahl: 74 Männer und 32 Frauen, insgesamt 106 Einwohner des Dorfes, an denen wir uns erinnern konnten. Von ihnen sind 7 Männer und 1 Frau nicht zurückgekommen.

Das Leben im Dorf während der Kriegszeit war völlig lahmgelegt.

Nach Kriegsende kehrten die Leute langsam zurück. Allmählich wurde das Leben wieder in die Gleise gelenkt, wenn auch von Armut, Hunger und Blöße begleitet. Eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage trat erst nach Jahren ein; die Folgen des Krieges mußten überwunden werden. Aber die Stalinistische Regierung hat immer noch die "Säuberungsaktionen" durchgeführt.

Erst in den fünfziger Jahren (grundsätzlich nach dem Stalins Tod) hat sich die Lage entspannt, wo das Leben allmählich besser wurde.

Der neue Anfang. Eine geistliche Erweckung fängt schon im Jahre 1952 an. Der Geist Gottes bewegte die Herzen der alten Brüder und sie fingen an sich zu versammeln und so ging es weiter, aber im geheimen. 1954 kam Bruder Karl Grabowski zu gast von Osinniki Kemerowo Gebiet, und erzählte, das es bei ihnen eine große Gemeinde gibt. Auf das wurden unsere alten Brüder dreister und fingen an beständig die Gottesdienste durchzuführen, aber immer noch geheim. So wurde das geistliche Feuer, das in Herzen unserer Väter und Mütter glühte, mit neuer Kraft entflammt. Nachdem dann regelmäßige Gottesdienste wieder erlaubt waren, kamen immer 'mehr Sünder zum Glauben. Die Mitgliederzahl wuchs von Jahr zu Jahr. In der Nacht den 10 Juni 1956 (das war Samstag) wurde das erste Tauffest in Moskalenki durchgeführt. Da wurden 10 Seelen getauft – 9 von Mironowka und 1 von Novoalexandrowka. Br. Golodnyj hatte die Taufe durchgeführt. Das war dem Feind natürlich ein Dorn im Auge, und am Montagabend wurden die Brüder herausgerufen von den Atheisten und Obrigkeit. Und so ging die Verfolgung weiter. Die Brüder wurden öfter rausgerufen in den Kreis und mit Geldstrafe belegt. Zur der Zeit versammelten wir uns in den Häusern der Brüder und Geschwister. Man mußte jedes Mal nach dem Gottesdienst fragen, wo und wer die Versammlung zu sich nimmt. Und wenn’s auch so schwer und gefährlich war, aber Gott sei Dank, es fanden sich immer wieder Geschwister, die sich und ihre Häuser zum Opfer für diesen Dienst gaben.

1954, da die Gottesdienste regelmäßig durchgeführt wurden, brachten die Eltern ihre Kinder auch zur Versammlung. Aber dann hatte sich die Schule dagegen gestellt. Auch die Obrigkeit und das, ganze atheistische System empörten sich gegen dieses Werk. Aber Gott sei Dank, daß Er die seinen nicht allein läßt im Kampf, sonder Er kämpfte für uns. Und so, mit Gottes Hilfe, ging das Werk weiter.

Im Jahre 1972 war die Versammlung in den Häusern konkret verboten. Jetzt waren wir gezwungen einen beständigen Raum zu suchen. Und Gott öffnete das Herz der Geschwister Gerhard und Elisabeth Esau. Sie hatten auf ihrem Hof ein Haus, in dem sie früher wohnten. Das gaben sie der Gemeinde. Das Haus wurde zurechtgemacht (renoviert) und da versammelten wir uns bis an das Jahr 1989 (17 Jahre).

Der Samen des Wortes Gottes, der früher in die Herzen der Kinder gestreut wurde, ging langsam auf, und so im Jahre 1973 konnten wir, aus Gnade Gottes, zwei junge Seelen (Elisabeth Grabowski und Lilli Littau) taufen und in die Gemeinde aufnehmen. Etwas später haben auch andere Jugendliche die Gottesdienste angefangen zu besuchen. Br. Jakob Esau wurde von dem Bruderrat gestellt, als Verantwortlicher für die Jugend und auch für die Geschwister, die die Kinderstunde durchgeführt haben. Es sind viele Gebetete für Söhne und Töchter zu Gott empor gestiegen und die waren nicht vergebens. Im Jahre 1975 auf einem Jugendgottesdienst schenkte Gott seine Gnade in dem, daß 18 Junge Seelen, die den Namen des Herrn anriefen, durften bei Ihm die Vergebung der Sünden bekommen. Aber Versuchungen, Drohungen und Geldstrafe gab es immer wieder.

1981 nach einem Morgensonntagsgottesdienst, als die Kinder zur Kinderstunde zurück blieben, kamen die Feinde Gottes und trafen sie bei diesem Dienst an. Die Kinder wurden nach Hause geschickt, aber die Schwester, die die Kinderstunde leitete wurde ins Verhör genommen. Jetzt hatten sie wieder eine Ursache die Gläubigen zu beschuldigen und zu verfolgen. Noch in derselben Woche wurde das Haus des Ältesten und alle Hofgebäude durchsucht und die ganze geistliche Literatur weggenommen. Die gerichtlichen Verhöre wurden angefangen. Es wurden sogar die Kinder ins Verhör genommen. Die gerichtliche Untersuchung zog sich von 5 Mai bis September. Dann wurde diese Sache beendet, aber Ruhe gab es nicht und gibt's auch nicht hier auf Erden. Der Feind der Menschenseele läßt nicht nach und der Kampf des Glaubens geht weiter.

Aber auf der andere Seite... Dort, dort in jener Ferne liegt das Land meiner Ruh.

(Lied 280).

Erst seit Mitte der 80-ger Jahre genossen wir eine relative Glaubensfreiheit. Was früher undenkbar war, ist jetzt Realität geworden. Gleichzeitig öffnete Gott die Türen zwischen Osten und Westen. Und in Februar 1988 ist die erste Familie aus Mironowka nach Deutschland ausgewandert. 26 Dezember 1989 fuhren die Geschwister Kemmler und Krause nach Deutschland, und schenkten der Gemeinde ihr Haus und alle Gebäude, die auf dem Hof waren. Dann ging die Arbeit an dem Hause los: es wurden die innere Wände rausgenommen, so daß von vier Ziemer ein Raum gab, der groß genug für die Gemeinde war. Gott gab den Brüder und Schwestern so ein Geist und Ernst an der Arbeit, daß zu Neujahr die Gemeinde sich da versammeln konnte und das Feste feiern. Im Frühling hat die Gemeinde zusätzliche Räume (Foyer und neuen Heizraum) angebaut. Auch in diesem Bethaus hat die Gemeinde viele segensreiche Stunden erlebt. Auch hier unter dem Schalle des Wortes Gottes durften die Sünder zu Gott sich bekehren und ein neues Leben mit Jesus Christus anfangen.

Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Joh 1,16

Wie Gott der Herr unser Volk einmal nach Rußland führte, so läßt Er es jetzt wiederkehren – zurück in die historische Heimat.

Möge Gott uns auch weiterhin im Glauben bewahren – auch unter den Verhältnissen Deutschlands, wo wir wiederum ganz anderen Versuchungen ausgesetzt sind. Andererseits sind wir Gott sehr dankbar, daß wir in der Freiheit und in einem für uns noch nie da gewesenem Wohlstand leben dürfen.

Mögen wir die GÜTE und LIEBE GOTTES an uns nicht aufhören weiterzuschätzen!

Mögen wir nie vergessen, was GOTT an uns Großes getan!

IHM – GOTT allein gebühret EHRE und DANK von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Die Haut unserer Hände riss während der Arbeit bis auf die Knochen

von Maria Patzer

Auf 11 Jahre in die stalinistischen Vernichtungslager eingesperrt.

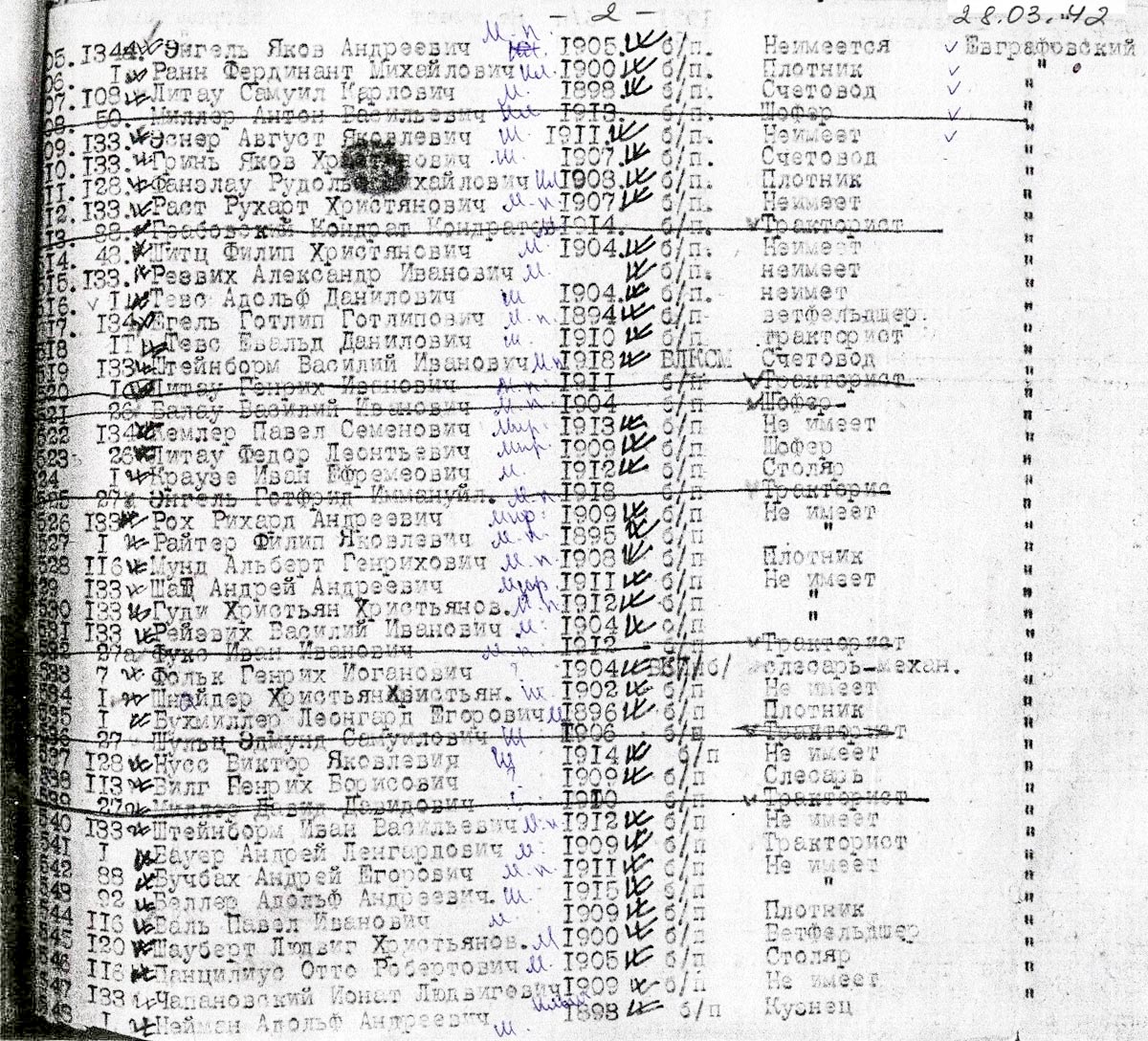

Am 28. März 1942 wurden fast alle Männer aus dem Dorf Mironowka, des Kreises Moskalenki bei Omsk in Sibirien, in die Trudarmee eingezogen. Am gleichen Tag verabschiedete sich unser Vater, Johann (Johannes genannt) Buchmüller von seinem Vater (Lenhard Buchmüller) und Bruder Lenhard. Die Schwester Marta (18 Jahre) wurde im Sommer eingezogen. Mit der Mutter blieben 7 Kinder: Johannes, Jorg 12 Jahre, Samuel 10, Abram 8, Maria 4, Olga 2 Jahre alt und Emma, die im Winter 1942 im alter von 3 Monaten verstarb. Schon mit 13 Jahren arbeitete Vater als Tagelöhner und jetzt, als Ältester, erledigte er und die Geschwister alles auch im Haushalt.

Am 7. Oktober 1942 erließ das Staatliche Verteidigungskomitee den Beschluss Nr. 2382ss „Über eine zusätzliche Mobilisierung von Deutschen für die Volkswirtschaft der UdSSR“. In die Trudarmee wurden für die Kriegszeit Männer im Alter von 15 bis 55 und Frauen im Alter von 16 bis 45 Jahren einberufen. So wurde auch Vater, kurz nach seinem 15. Geburtstag, im November, zur Mobilisierung vorgeladen.

Am 7. Oktober 1942 erließ das Staatliche Verteidigungskomitee den Beschluss Nr. 2382ss „Über eine zusätzliche Mobilisierung von Deutschen für die Volkswirtschaft der UdSSR“. In die Trudarmee wurden für die Kriegszeit Männer im Alter von 15 bis 55 und Frauen im Alter von 16 bis 45 Jahren einberufen. So wurde auch Vater, kurz nach seinem 15. Geburtstag, im November, zur Mobilisierung vorgeladen.

In seinen Erinnerungen lese ich: An diesem Tag war es sehr kalt. Schon am Sonntag bereitete sich meine Mutter auf den Basar vor. Sie nahm einen Sack Kartoffeln, legte ihn auf den Schlitten und ging 18 km zu Fuß nach Moskalenki. Sie verkaufte die Kartoffeln und kaufte mir von dem Geld Filzstiefel. Über diese Stiefel freute ich mich sehr, einen Pelz und eine Mütze besaß ich schon. Die Mutter trocknete Zwieback, bereitete mir Grütze, Bohnen und Sonnenblumenkerne vor.

Es war der 1. Dezember. Wir wurden in die Viehwaggons geladen und fuhren los. Ich beobachtete durch die Waggonritzen weitere Transporte, die wahrscheinlich auch in dieselbe Richtung fuhren wie wir. Wir wussten nicht, wo wir hinfuhren und was uns erwarten würde. Unterwegs, bekamen wir manchmal Brot, ein Schöpflöffel Suppe. Das Brot sollte für den ganzen Tag ausreichen. Viele hatten Sonnenblumenkerne dabei, die den Hunger stillten. Wasser zum Trinken stand bereit in der Ecke des Waggons. Auf der ganzen Länge des Waggons befanden sich zweistöckige Holzpritschen. Im Waggon stand ein kleiner Ofen, der mit Holz geheizt wurde. Es gab auch eine Stelle, die mit Stoff abgetrennt war, die ein Loch im Boden hatte, die auch für die kleineren Geschäfte diente. Abgespült wurde mit Wasser, dies lief nach außen auf die Gleise.

Die Fahrt dauerte zwei Wochen. Wir kamen im Bezirk Molotowo (heute Perm), Stadt Polowinki, an. Hier wurden wir in Baracken untergebracht und dem Schacht Nr. 4 zugeteilt. In unserer Baracke waren es ca. 70 Männer, alles nur Deutsche. Meine Arbeit bestand darin, Kohle auszuladen. Der Tagesablauf gestaltete sich: Wecken, herunter von den Pritschen, hinein in die Stiefel, Abmarsch in den Speisesaal, Essenempfang, Sammeln vor dem Tor, Abmarsch zur Arbeit. Am Ende unserer Schicht, die 8 und 10 Stunden dauerte, wieder zurück in das Lager, Essenempfang. Wir erhielten am Tag 800 g Brot und etwas Suppe, die wir „Balande“ nannten. Sie wird aus Mehl, Hirse, Graupen gekocht und es waren ein paar Kartoffelstückchen zu sehen. Dazu bekamen wir noch 2–3 Löffel Kartoffelpüree oder ein Stückchen Fisch. Diejenigen, die direkt im Schacht arbeiteten, bekamen je 1000–1200g Brot. Ich hatte ständig Hunger.

Im März 1943 bin ich mit A. Pempel und I. Steinborm aus der Zone geflohen. Aber an der Station Gubacha wurden A. Pempel und I. Steinborm von der Patrouille verhaftet. Ich hatte mich im Zugwaggon versteckt, der Zug fuhr los und ich konnte nicht mehr hinaus. Auf der Station Lisva wurde auch ich verhaftet. Nach dem Verhör wurde ich in einem Putzraum eingesperrt. In der Nacht kam die Patrouille. Sie waren sehr betrunken, einer von ihnen sagte: „Mein Bruder tötet die Faschisten im Krieg und ich bringe die Deutschen hier um. Das geht schneller, dann gewinnen wir schneller den Krieg“. Sie zerrten mich aus dem Raum und schlugen mich. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit verging, da ich erst wieder hinter einem Stall im Schnee zu mir kam. Mein Gesicht war fast nicht mehr zu erkennen, außerdem hatte ich starke Bauch- und Rückenschmerzen.

Der Natschalnik versicherte mir, dass die Beiden bestraft würden. Er gestattete mir, in den Laden zu gehen, wo ich etwas zu Essen kaufen konnte. Ich tauschte meinen Gürtel gegen 200gr. Brot – mein Essen für die nächsten drei Tage. Einer von der Patrouille, der, der mich geschlagen hatte, sollte mich wieder zurück in den Schacht Nr. 4 bringen. Im Zug traf mein Begleiter einen Bekannten. Er erzählte ihm, was geschah, worauf sein Bekannter antwortete: „In diesem Schacht arbeiten viele Deutsche, pass auf, dass sie sich nicht an dir rächen. Gib ihn lieber im Büro zur Voruntersuchungshaft für Sträflinge (KPS) ab.“ So geschah es auch.

Auf die Frage, wieso ich so verletzt sei, antwortete mein Begleiter, dass ich versucht hätte zu fliehen und außerdem noch Widerstand geleistet hätte. In meiner Abwesenheit gab er mein Geburtsjahr mit 1926 an. Damit wurde ich als Volljähriger behandelt. Da ich keinerlei Unterlagen besaß, konnte ich auch nicht beweisen, dass ich im Jahr 1927 geboren war. So kam ich ins Gefängnis in Salikamsk. Nach zwei Monate wurde ich die Stadt Molotowo gebracht. In diesem Gefängnis fraßen uns die Läuse fast auf. Unsere Kleider kamen in die so genannte Durchbratung, das heißt, sie wurden nicht gewaschen, sondern nur unter sehr hoher Temperatur gedämpft. Nach dieser Prozedur konnte ich meinen Pelz kaum wieder erkennen, so dass ich den inneren Teil rausnehmen musste. Mir blieb also nur noch der obere Teil. Da ich in der Zelle auf dem Zementboden schlafen musste, habe ich den Pelz als Matratze benutzt und die Mütze diente mir als Kopfkissen. Mitte Juli musste ich zum Kriegstribunal. Da wurde beschlossen, wenn die Durchprüfung feststellte, dass ich noch nicht volljährig bin, dann werde ich nach sechs Monaten entlassen. So geschah es auch. Ich wurde am 14. September entlassen.

1945 – Ende des Krieges. Wir durften nicht nach Hause, sondern weiterhin Knochenarbeit. Das Essen wurde immer schlechter. Wir haben aus einem Privatgarten Kartoffeln gestohlen. Wir hatten gerade drei bis vier Kartoffelnstauden aus der Erde gerissen, als auch schon der Besitzer des Gartens auftauchte. Ich wurde festgenommen, mein Freund konnte fliehen. Im Gefängnis in Salikamsk wurde ich nicht einmal verhört. Im September wurde ich zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Meine Mutter schickte mir häufig Tabak, den ich gegen andere Dinge tauschen konnte. Da ich selbst Nichtraucher war, füllte ich Streichhölzer-Päckchen mit Tabak und tauschte dies gegen 400g Brot ein. Ich machte ein Geschäft mit einem Dieb: wo ich nach dem Abendessen, noch einmal in die Kantine noch einen Teller Kascha mit Öl bekam. Das waren meine guten, satten Tage.

Nach der Untersuchungskommission wurden wir abermals in ein anderes Lager verlegt. Wohin es diesmal gehen sollte, wusste keiner. Es gab so viele Vernichtungslager in Russland, in einem dieser Lager musste es ja auch für uns Platz geben. Wir wurden auf ein Schiff gebracht und fuhren auf dem Fluss Kama bis zur Stadt Molotowo, wo wir 15 Tage in Quarantäne verbringen mussten. Wir hatten starken Hunger und ständigen Durst. Danach wurden wir in einen Viehwaggon geladen. Dieser Viehwaggon wurde an einen Zug, der aus Leningrad-Moskau kam, gehängt. Wir fuhren weiter nach Swerdlowsk, Omsk. Manchmal stand der Zug tagelang. An jeder Haltestelle wurde ein neuer Waggon voller Menschen angehängt; niemand wusste, wohin die Reise ging. In der Stadt Nowosibirsk konnten wir uns endlich in der Banja waschen. In Krasnojarsk und Irkutsk wurden wieder Waggons, voll besetzt mit Menschen, angehängt. In der Stadt Komsomolsk am Amur fuhr unser Zug schließlich in eine Sackgasse, dort konnten wir uns wieder waschen. Die Kleider wurden auch gewaschen, da wir voller Läuse waren. Aber anschließend kratzten wir uns noch mehr als vorher. Es fühlte sich an, als ob die Läuse uns auffressen würden.

Anschließen kamen wir im Hafen Wanino an. Hier gab es kaum Häuser, dafür sehr viele Zelte. Vor dem Tor stand ein Wachdienst mit Knüppel, zwei Wachleute führten das Kommando. Auf einem Befehl hin, mussten wir uns setzen und sie begannen, uns zu mustern. Alle, die verdächtig aussahen, mussten auf eine Seite, wer wie ein Dieb aussah, auf die andere. Die Übrigen mussten sich auf einem mit Draht umzäunten Platz sammeln, der „Bahnhof“ hieß. Es gab hier sehr viele Krüppel, viele Häftlinge ohne Hände oder Beine. Ich fragte sie, warum sie sich zum Krüppel gemacht haben und sie antworteten: „Lieber ein Krüppel, als tot.“

In diesem Lager herrschten eigene Regeln: Hier sollte es keine Diebstähle geben, die Diebe sollten einen Eid schwören, dass sie nicht mehr stehlen würden. Die Lagerregel lautete, das jeder Dieb zum Eisenschild gehen, darauf schlagen, sich anschließend hinknien und mit dem Kopf die Erde berühren sollte. Nach dem geleisteten Eid wurden die Diebe dann „Suka“ genannt. Was sind Suki: faule Jungen, die sich den Natschalnik verkauft haben, die in die Dienste der Gefängnis- oder Lagerverwaltung träten. Sie waren Feinde der „ehrlichen“ Diebe. Diebe und „Suki“ konnten nicht zusammen unter einem Dach leben, da sie sich sonst gegenseitig umbringen würden. Diese Regeln, die von dem Lagervorsitzenden und zwei Dieben eingeführt waren, herrschten schon seit zwei Jahren. In dem Lager befanden sich ca. 2000 Sträflinge. Das Essen war nicht besser als im vorherigen Lager: morgens Brot, mittags und abends Kascha. Löffel gab es nicht, gegessen wurde entweder mit den Fingern oder mit selbst hergestellten Löffeln aus Holz.

Eines Tages herrschte hier Revolution. Der Natschalnik dieses Lagers wurde getötet. Einer der Wachmänner hackte sich die Hand ab. Der andere verstümmelte sich sein Bein. Später wurden die Beiden auch getötet. Wir wurden wieder auf das Schiff geführt. Hier bekamen wir Brot und versalzenden Fisch zu essen. Das Trinkwasser, drei Fässer, waren schnell leer. Alle bettelten nach Wasser. Manche leckten das Wasser von den verrosteten Wänden ab. Während der Zeit an Bord des Schiffes plagten uns so viele Läuse, dass wir nur damit beschäftigt waren, uns zu kratzen.

Wir erreichten die Stadt Magadan. Es lag Schnee und war sehr kalt. Nach der Entlausung und Banja rasierten sie uns eine Glatze. Wir bekamen alle die gleiche

Kleidung – warme Wattehose, Wattejacke, Unterwäsche, Hemd, Stiefellumpen. Da es keine warmen Filzstiefel gab, wurden warme Wattestiefel an uns verteilt. Später bekamen wir dann Filzstiefel. Nach der Untersuchungskommission, wurde ich zusammen mit 28 anderen Männern in den Ort Tenkinski in einem Forschungsgebiet zugeteilt. Die Lagerhäuser waren hier aus Holz. Die ungehobelten Balken waren einfach zusammengefügt und die Zwischenräume mit Moos ausgefüllt. In manchen Häusern gab es kein Fußboden einfach nur nackte, gefrorene Erde. Als Ofen diente ein eisernes Fass. Ich hatte mir aus Holz eine Schlafecke eingerichtet, indem ich auf das dicke Holz ein paar dünne Äste legte. Im Sommer konnte ich dann meinen Matratzensack, den jeder ständig bei sich trug, mit Gras füllen. Später kaufte ich einem Bekannten zwei alte zerrissene Wattejacken ab und nähte sie zusammen. Das war meine Decke. Die anderen lachten mich zwar aus, aber ich wollte bei dieser Kälte nicht erfrieren. Meine schmutzige Kleidung zog ich nie aus. Zum Schlafen schlüpfte ich, wie ein Hund, einfach unter meine Sackdecke.

Wir gruben Schürfen, die wie Brunnen ohne Wasser aussahen. Bei dieser Kälte gab es kein Wasser im Boden. Diese Brunnen sollten 1,20 m lang und 80 cm breit sein und die Tiefe bis zur festen Steinschicht, die wir manchmal erst nach 45 m erreichten. Im Winter fiel die Temperatur bis zu 60° unter Null. Einer nach dem anderen verletzte sich selbst, um auf die Sanitätsstation zu kommen. Manche verletzten sich bei den Sprengungen. Entweder ließen sie die brennende Schnur nicht rechtzeitig los, oder sie ließen die Zündkapsel in der Hand explodieren. Dabei wurden die Hände oder die Finger abgerissen. Einer hackte sich auch selbst die Finger ab. Der Andere erfror sich die Füße ab. Bis März bestand unsere Brigade nur noch aus 13 Arbeitern. Während der Arbeit riss die Haut unserer Hände bis auf die Knochen auf, deshalb zog ich meine Handschuhe fast nie aus. Von dem ständigen Halten der Brechstange wurden meine Handflächen ganz krumm. Ich konnte die Hände und die Finger kaum ausstrecken, weil dann die Haut sofort aufplatzte und stark blutete. Auch an den Beinen hatte ich tiefe Wunden. Das waren unerträgliche Schmerzen. Viele erkrankten an Skorbut. Wir pflückten im Frühling Preiselbeeren, denn sie heilten unsere Wunden.

Ich war schon als Kind an diese Kälte gewöhnt, deshalb versuchte ich meine Arbeit so gut wie möglich zu machen, denn ich hatte nur einen Wunsch – schnell aus dieser Hölle weg zu kommen. Ich arbeitete gerne allein, und oft war ich in meinen Gedanken bei meinem Dorf: Wo es im Winter auch sehr kalt war und viel Schnee lag, wo man als Kind mit selbst gebauten Schlitten, von den aus Wasser und Schnee errichteten Rutschbahnen, hinunter schlitterte. Man baute diese Rutsche höher und kräftiger als die Freunde. Wir probierten alle Rutschen aus und waren stolz, dass die eigene von allen die beste war. Wo man im Wald Hasenfallen aufgestellt hatte und traurig nach Hause kam, weil man keinen Hasen, geschweige denn eine Maus gefangen hatte.

Ich schaute oft hoch zum blauen Himmel und den dahin ziehenden Wolken und sagte: „Grüßt meine Mutter, Vater und meine Geschwister, ich lebe noch…“

Am 26. September 1953 kam Vater nach Hause. Er gründete mit Katherina geb. Pfaffenroth eine Familie und erzogen sechs Kinder. Schon seit 1990 leben er und seine Kinder in Deutschland. Im September 2007 feierte Vater seinen 80-jährigen Geburtstag. Wir wünschen ihm alles Gute und vor allem sibirische Gesundheit.